主页 > imtokenapp专业版下载 > 为什么“助信罪”成为电信网络诈骗链条中的头号犯罪?

为什么“助信罪”成为电信网络诈骗链条中的头号犯罪?

在很多情况下,我们只看到了好处,没有看到风险,而很多遭受损失而掉出“陷阱”的事情几乎都是从对微利的贪婪开始的。

福建泉州的王璇看到有人在网上卖个人银行卡,帮别人转账赚“快钱”,心里烦躁。王轩在明知他人有信息和网络犯罪活动的情况下,仍以自己的账户名将4张银行卡出租给他人使用,专门用于收取网络赌博等犯罪活动的钱财。

到2020年8月被抓获时,王轩租卡获利3500元,租借的4张银行卡涉及非法转账8000多万元。泉州市检察院以协助信息网络犯罪罪提起公诉后,法院以协助信息网络犯罪罪判处王轩有期徒刑一年零三个月。

湖南新华社的吴娟大概就是这样。吴娟原本是全职妈妈,但因被小丽引诱,明知他人从事网络诈骗,但仍将家人朋友的多张银行卡收租借给他人使用,涉嫌违法金额近亿元。吴娟自己赚了近百万美元。

不久前,新化县检察院以协助信息网络犯罪活动罪提起公诉。法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处吴娟有期徒刑二年六个月,并处罚金2万元,追回违法所得。 .

两种情况,两种警示:小利者注定要吃亏。再加上贪婪,你随时会掉入“陷阱”。

一年增加 21 倍! “功劳”无法回避

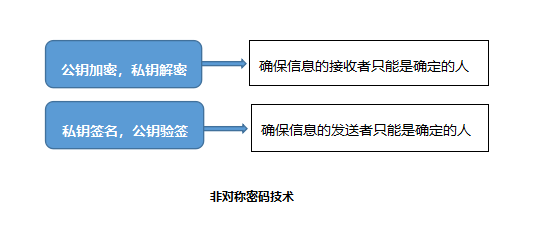

帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称“帮助信任罪”)是2015年8月《刑法修正案(九))》中增加的犯罪,自2015年8月起施行。 2015年11月1日。主要是指犯罪人明知他人利用信息网络实施犯罪,但提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持帮信罪律师费用大概多少,或为广告宣传提供帮助的行为、支付结算等。

《信用犯罪》加入至今已有七年,前期一直处于“沉寂”状态。 2018年之前,该罪在该国被判刑的案件不到100件。 2019年,检察机关办理“信用援助”案件不超过500件。在“助信罪”增加前的三年里,除了一些专业人士知道外,一般公众对“助信罪”还比较陌生。

2019年后,“刑事犯罪”逐渐增多。以深圳检察院为例,2019年,该市检察院出现了大量“刑事犯罪”案件。 2020年,全市“授信犯罪”案件呈井喷态势。与2019年相比帮信罪律师费用大概多少,全市检察机关受理的“助贷犯罪”立案数增加53倍,人数增加42倍。

2021年上半年,全市检察机关受理的“刑事援助犯罪”案件审查起诉数比2020年全年受理案件数增长439%,居全国第二位。全市检察机关审查逮捕的刑事案件,仅次于盗窃案。

从全国来看,各地“刑事犯罪”案件的增长与深圳大致相当。根据最高人民检察院网上公布的2021年1月至2021年9月全国检察机关主要办案数据,以“助贷”罪起诉的人数已达7.9万人,比去年同期增加上年同期21.3次。

2021年10月至2021年12月,“助信罪”持续高涨,各级检察机关起诉5万余人。加上前9个月的数据,今年全国检察机关共查处涉嫌协助信息。网络犯罪活动嫌疑人12.93万,同比增长8.43倍。

最高人民检察院第四检察院检察长赵伟告诉记者,2021年“信用援助”的起诉数量已经在所有刑事案件中排名第三(前两是危险驾驶和盗窃,分别)。 )已成为整个电信网络诈骗犯罪链条中的头号犯罪,几乎涉及电信网络诈骗犯罪链条的每一个环节,包括信息获取、推广引流、技术支持、场地提供、支付结算等。

大部分“失信罪”都与借“两张牌”有关

记者发现,目前,涉及“信用援助”的三类案件较为突出:帮助上游诈骗团伙“跑分”洗钱;为诈骗团伙提供收发短信验证码的“服务”;诈骗团伙非法获取和提供大量社交媒体账号,“解封”被禁账号较为突出。这三类案件大多涉及非法使用银行卡和电话卡。

例如,吉林省长春市的张志禄、姜栋梁等人,通过租用和购买等方式,先后获得121张银行卡,帮助人们“跑分”洗钱,涉案金额达数千万元。 2021年12月,张某、姜某等22人以帮助信息网络犯罪罪被检察院起诉。法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处22人8个月以上2年3个月以下有期徒刑。

北京密云王志林案的特点是通过电话卡为其他人员提供短信验证码“服务”。王志林在全国多地以每张30元的价格从建筑工地等招聘机构购买了2000多张实名电话卡。电信诈骗分子通过王志林的“收码”,在短时间内注册了大量的社交App账号。这些社交账号大多被诈骗者用于“杀猪”骗局。

湖北荆州崔勇、崔轩、李雪等人通过“吸粉引流”,为诈骗团伙提供相应帮助。他们购买了10台电脑、120部手机和大量电话卡,在视频平台上传假游戏和福利视频以吸引粉丝和卖粉丝,并以每粉丝1元至8元不等的价格出售给他人。他们达到一定数量,赚取利润并不便宜。

在检察机关以帮助信息网络犯罪罪提起公诉后,崔勇等3人以帮助信息网络犯罪罪被法院判处一年以上六个月以下有期徒刑。

p>

结合公安、检察、法律机关的办案分析和专业研究人员的意见,记者梳理了现阶段“助信罪”案件的特点,主要有四点:那些。

特点一:作案手段相对集中。主要表现为为违法犯罪目的提供程序、工具或其他技术支持和协助。众所周知,他人利用信息网络犯罪,但仍向他人提供银行卡或微信账号以收取犯罪所得。一般来说,这类犯罪的手段比较简单。您只需用自己的信息购买银行卡、电话卡、U盘,然后代为出租、出售或出售即可。

特征2:失业人员和初犯多。 2021年一季度,吉林省公主岭市检察院受理、审查、起诉“帮托”犯罪嫌疑人40人,失业39人。这些人因缺乏固定工作而收入不稳定,经济投入少、体力劳动量少、收入回报快,帮助信息网络活动犯罪对他们极具吸引力。从全国范围来看,涉嫌“刑事犯罪”的人多为初犯,其中90%无前科。

特征3:犯罪嫌疑人普遍受教育程度较低、年龄较小。河北、吉林两地基层检察院办案情况表明,“帮托”罪的犯罪嫌疑人普遍文化程度较低,多为初中以下学历,以小学文化居多。和文盲和半文盲。文化程度低导致大部分犯罪嫌疑人社会认知薄弱、自我控制能力弱、法律意识淡薄,对其行为的违法性认识不足。同时,涉案人员多为年轻人,多为40岁以下,多为青少年,多为在校学生或应届毕业生。

字符四,串行和并行的情况很常见。以售卖银行卡为例,行凶者售卖的银行卡经常被用于在全国范围内诈骗多名不明受害者。恢复带来更大的困难。

主要原因是贪小利好运气

“助信罪”原本不为人知,为何突然出现这么多案件?中国政法大学教授王立梅等专家学者认为,“助信罪”案件数量众多,一方面反映了我国电信、网络诈骗活动依然较多。这个阶段,已经处理了很多电信和网络诈骗案件。更多。

另一方面,“刑事犯罪”的激增,与中央打击利用信息网络犯罪及相关犯罪的战略调整,以及打击的频率和力度直接相关。

赵薇还认为,2020年国家开展的“破牌”行动是“刑事犯罪”增多的重要背景。 2020年10月,国务院打击新型违法犯罪电信网络部际联席会议决定在全国范围内开展“破卡”行动。当年12月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行联合印发《关于严厉打击和惩治违法犯罪的通知》电话卡、银行卡依法买卖”,加强对“两张卡”买卖源头的打击。 ,“信用犯罪”案件开始快速上升。

专家表示,“刑事援助”案件的增加固然与“破卡”行动的背景有关,但“刑事援助”案件频发的根本原因主要来自三个方面。

一种是贪小利。北京市东城区检察院第二检察院副检察长王培林表示,租售“两张卡”几乎是零成本,利润丰厚,对普通人特别是学生、老人、老人等很有吸引力。失业。有的人打着骗子的幌子,将电话卡、银行卡等出售、出租给他人,或者将自己的账户借给他人,从中获取小额“收益”,成为谋取微利的犯罪帮凶。

记者在整理案件时发现,涉案人员大多是这样的。例如,吉林省长春市的姜栋梁为了赚4400元,为“重罪”犯罪团伙设立了9张银行卡,被法院判处有期徒刑。北京年轻女子张娜仅用300元,在多家银行租用5张银行卡给网络诈骗者。她因营业额过多而被反诈骗警察盯上。张娜被列入纪律处分名单,将面临刑事处罚。

第二个是运气。有的人总觉得没有什么不妥,办案部门不会理会,往往是侥幸心理。其他人则认为,如果他们认为自己没有参与直接犯罪,他们就不会触犯法律。

事实上,除了刑法相关规定外,2019年10月,最高人民检察院、最高人民法院发布了《关于办理非法使用等刑事案件适用法律若干问题的解释》 《信息网络和帮助信息网络犯罪活动》(以下简称《两中释义》)中,对“帮助信任罪”的规定进一步细化,法律责任难逃侥幸心理。

第三,我不知道。王培林等办案人员表示,大量参与“帮助信任”犯罪的人对自身帮助行为造成的危害认识不足,不清楚自己的行为范围和群众进而影响认罪和处罚的适用。

还有一些犯罪嫌疑人对惩戒措施不够了解,认为不会影响以后的社会生活,只想攫取短期利益,而忽略了助人行为可能对其造成的影响。以后的日常生产和生活。殊不知,虽然“助信罪”属于轻罪,但如果背上犯罪的标签,以后的生活就会受到影响。

“先验知识”不是免疫的理由

关于“协助信用”罪的法律处罚,刑法第287条明确规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输以其他技术为犯罪,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并负直接责任。对主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照从重处罚的规定定罪处罚。

但是,在办案实践中,总会出现这样那样的问题。例如,一有事情发生,有些人就找各种理由狡辩,并试图摆脱它。比较典型的说法是,“我事先不知道”,“我不知道把银行卡和电话卡借给别人是犯罪行为”。那么,不知道会不会被追究?

代理过多起“助信罪”案件的山东律师赵荣烈认为,关键在于犯罪嫌疑人是否有主观意识。 .

那么,你如何确定你是否有主观意识?赵荣烈等认为,知知应按照2019年10月《两中释义》第十一条规定的七种情况确定。

七种情况分别为:经监管部门通报后仍实施相关行为的;接到举报后不履行法定管理职责的;交易价格或方式明显异常的;支持或帮助;经常采取隐蔽上网、加密通信、数据销毁等措施或者使用虚假身份逃避监管、逃避调查的;为他人逃避监管、逃避调查提供技术支持和协助;其他足以确定行为人知晓情况的事项。赵荣烈说,有这七种情况之一,就是知道。

对此,办理过数十起“刑事援助犯罪”案件的全国优秀办案检察官王培林认为,办案部门将结合普通人的认知水平和作案人的知识水平,主观地和明知地确定“援助和信任罪”。认知能力、相关行为是否违反法律禁止性规定、行为人是否履行管理职责、是否逃避监管或逃避调查等综合判断。但也有部分嫌疑人明知自己银行账户因涉嫌网络诈骗而被冻结的情况下,仍积极申请挂失,补办新卡,然后再次出售给他人,应认定其主观知悉他人利用信息网络犯罪。

至于如何理解明知的问题,上海律师高泰凌有更直接的看法:如果涉嫌“助信罪”,并不要求委托人知道对方从事违法犯罪活动。

当事人不知道,但考虑到原因和基本原因,可以推断当事人应该知道。所谓“不知情”是站不住脚的,也不是豁免的理由。

妥善解决办案中遇到的实际问题

除了主观与否是办案中的普遍问题,由于“助信罪”是近两三年才进入公众视野的犯罪,还有其他比较突出的实践中存在的问题,主要有以下几点。

一个是执行之间的连接问题。赵薇表示,对于“助信罪”所涉及的行为,现行法律只规定了刑罚,行政处罚相对缺乏,执行之间的衔接也存在差距。 “在《反电信和网络诈骗法(草案)》中增加行政处罚的内容是一个重要信号,为以后的执行提供了法律依据。对于情节较轻的行为,应先规范行政处罚,防止刑事处罚介入。之前。问题。”

第二个是减少逮捕和谨慎起诉的问题。赵薇说,“少抓、审审、审”是中央规定的刑事司法政策,也适用于“刑事犯罪”的处理。但由于目前本案涉案人员大多在异地抓捕,异地抓捕存在一个问题,即涉案人员在抓捕地无亲友、无住所在这种情况下,按照传统的思维和做法,办案部门往往只能先被拘留,这在一定程度上会造成大量的被拘留。为落实“少抓、审审、审”刑事司法政策提出了新的课题。

第三个问题是犯罪事实的认定。吉林公主岭检察院办案人员认为,在“助托罪”案侦办初期,由于事实不完整、证据不足,可以以当事人的行为定性为由,当事人与下游犯罪行为构成共同犯罪。欺诈、开设赌场和其他下游犯罪。在本案中,检察机关作为审查起诉、批准逮捕的重要机关,在认定犯罪事实和固定证据材料时必须慎重,避免认定事实错误。

四是卡内资金交织不清的问题。浙江省宁波市鄞州区检察院检察官徐国平、陈佳宁认为,如果“助托”罪的犯罪嫌疑人逃脱卡的控制和使用,卡内的资金很容易被认定为上游犯罪的流水,但在实践中还有一些作案者在售卡前已将卡绑定到自己的电子账户,售卡后仍使用该卡进行一些合法的结算行为。犯罪资金与个人合法使用资金相互交织,甚至部分个人上游犯罪资金通过这种方式转移,造成涉案流量的计算和区分更加混乱。

第五是条款竞合情况下的重要性不平衡问题。陈佳宁等办案人员表示,刑法明文规定,“助信”罪应当以重罪定罪处罚。问题在于,“帮助信任”罪本身就是一种轻罪。掩盖、隐匿犯罪所得、犯罪所得罪,对掩盖、隐匿犯罪所得、犯罪所得,从低起点、从重处罚的,不得不仅弥补了帮助信息网络犯罪活动罪的适用,而且还直接加重了犯罪。被告人的刑事责任。

除此之外,还有管辖权、财产损失追讨、个人信息保护等问题。对此,专家、学者和从业者希望加快研究,尽快找到合适的解决方案。

在少抓、审审、审押方面,赵薇认为,检察机关要坚决贯彻落实“少抓、审审、审押”的刑事司法政策。随着信息技术在司法实践中的广泛应用,对犯罪嫌疑人的非现场监管不再是大问题,在办理“信用援助”案件中应逐步减少采取羁押措施的条件。当然,这不是简单地不逮捕或拘留他们的问题。不逮捕不拘留后,检察机关要会同公安机关加强与涉案人员异地所在学校、社区、单位的联系,加强教育管理,确保他们将认罪认罚并及时接受讯问。和判断。

在卡内资金如何计算方面,徐国平、陈佳宁等办案人员表示,要根据银行卡大量流入的特点,准确把握办案实际涉案情况,流入流出迅速,汇款人数量多,分布在全国各地。流水的起始时间和累积量。

对于共犯问题,公主岭市检察院等吉林省多地办案人员认为,“信用援助”最常见的用途是向犯罪者提供银行卡和电话卡。谓罪。如果不提供给其他不法分子使用,就有可能以非法持有他人信用卡而构成妨害信用卡管理罪。检察机关在办理案件时,应当注意本罪是否与其他犯罪相互配合,避免漏查事实、重复定罪、侵犯犯罪嫌疑人合法权益。

看好“两张牌”,而不是“工具人”

要遏制“助信罪”的频发,打压力度不能减弱,否则事态不可控,很多常态化工作都是从源头上控制。专家学者认为,有几个行之有效的措施需要保持和深化。

一是加大信用处罚力度。北京市东城区法院副院长爱新觉罗启诚表示,一旦认定与“助贷罪”有关,人民银行应将当事人的相关信息转入金融信用基础数据库,并在个人信用报告中记录违法违规行为。并在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

二是继续限制相关人员的业务。爱信觉罗启诚表示,银行业和支付机构应在五年内暂停相关单位和个人银行账户的非柜台业务,并支付账户内的所有业务。也就是说,有关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机上存取款,不能使用网上银行、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付,无法注册支付宝账户,无法使用支付宝或微信进行汇款和收款。红包、扫码支付等

第三,严格的账户管理。银行和支付机构应当保证5年内不为有关单位和个人开立新账户。银行和支付机构也应在处罚期满后加强对开户申请的审核。

鉴于近70%的“授信犯罪”与电话卡、银行卡有关,且存在大量“实名制诈骗”,安溪县检察院办案人员福建省、河北省沧州市公安局渤海新区分局等地建议加强电话卡、银行卡管控,切断买卖链条和租赁。一旦链条被打破,“助信”犯罪就会“断奶”,对于遏制此类犯罪具有重要意义。

办案人员还建议,银行等金融机构和电信相关部门要提高风险防范意识,制定合理的考核指标,严禁非法办理银行卡、电话卡业务。要建设内控文化,加强员工警示教育,加强开户风险管控,加强尽职调查业务管理等,严格执行支付审核和对账制度,研究报告可疑交易。

同时,专业人士也认为,防范“信用援助”风险,不仅是机构的事,对普通个人来说更重要。王培林等办案人员提醒公众,买卖“两张卡”是违法的,所以一定要看好自己的“两张卡”,不要出售、出租,更不要使用自己的账户为他人转账或提取现金,以免成为犯罪分子。 “洗钱者”。

湖北省襄阳市香洲区检察院办案检察官也提醒公众,不要拉别人进微信群,拉人进群也可能造成麻烦。

法院去年处理了一个案件。为获取借款人在借款平台上的个人信息,王瑞金从三位微信网友处购买了借款人姓名、电话、借款金额、借款平台名称等信息。公民个人信息8400余条。

随后,王瑞金以交流股市经验等为由,雇人谎报证券公司人员,添加客户微信,将客户拉入股票微信群。回家后,业务员退出了股票微信群。王瑞金等人通过尚佳提供的微信群拉客牟利,非法获利30万余元。

案发后,王瑞金因帮助信息网络犯罪活动罪、侵犯公民个人信息罪被法院判处有期徒刑三年,并处罚金5万元。其他12名被告人也以帮助信息网络犯罪活动罪,被法院判处11个月以上2年6个月以下有期徒刑,并处罚金,追缴违法所得。

除以上提醒外,浙江省龙岗市检察院办案人员还提醒单位和个人注意软件开发。

2020年,龙岗市检察院受理了李晓倩等人通过社交平台从事APP制作业务的案件。在制作过程中,李小倩等人发现该App可能被用于非法活动,但李小倩等人仍为客户完成了App制作,并非法获利1.6万元。

后来,这款应用确实被用于投资诈骗,涉案金额超过200万元。案发后,李晓倩等三人被法院以“帮助信托罪”判处有期徒刑七个月以上一年六个月以下有期徒刑,并处罚金一万元以上1. 5万元。

今年的全国两会,这一现象也引起了多位代表的关注。全国人大代表、湖北省人大常委会副主任周宏宇指出,传统电信诈骗不断向手机APP转移,程序开发背后的IT青年成为“制刀师” "和欺诈犯罪的共犯。生产销售欺诈类APP800余款,部分欺诈类APP涉案金额超过10亿元。一旦受害者被“击中”,损失将达数十万至数百万人民币。

周宏宇建议公安部会同互联网、信息、教育等部门加大对利用APP诈骗犯罪的综合整治力度,加强源头管控,为专业青年学生“精准滴灌” IT,开展法制教育,改变“制度”“刀”是反欺诈的“斗士”。同时,建立App市场准入制度,强化监管机制,对涉案专业技术人员实行黑名单制度。目前,周宏宇的建议已收到最高人民法院和最高人民检察院的答复。

总的来说,“助贷犯罪”的防治是一项系统工程,需要工业和信息化等相关部门、银行等相关部门各司其职,共同努力,也需要检察机关、执法机关、办案机关配合加大处罚力度。

据悉,最高人民检察院今年将继续深化措施,加强对电信网络诈骗犯罪全链条管理,严厉惩治各类“输血供粮”网络犯罪分子。诈骗犯罪,深入开展“破卡”行动。

同时,检察机关将重点惩治犯罪团伙、贩卡团伙、职业“牌商”的组织者、策划者、指挥者和骨干。针对青少年特别是在校学生成为“两张牌”犯罪的“工具”和诈骗犯罪的“帮凶”的情况,坚持教育、救助、惩戒、警告的原则,贯彻落实“减少逮捕、审慎起诉和审慎拘留”的刑事案件。指导青少年和学生提高预防意识和辨别力的司法政策。

有关人员表示,检察机关将进一步加强信访源头治理,坚持数据赋能,协同推进全面整改。针对“两证”管理、校园治安管理、保险业在个人信息管理中反映的突出问题,通过出具检察建议、风险提示函、签署备忘录等方式,对源头进行监督管控,形成共同努力。 (文中涉及者均为化名)